Por Patrícia Kalil

Toda pessoa escreve sua própria história, mas é falso pensar que cada pessoa cria livremente de acordo com sua vontade, uma vez que “depende das circunstâncias imediatamente encontradas, dadas e transmitidas” no tempo-espaço em que vive nessa vida.

“O mundo não sabe como está perdendo a Amazônia. O próprio brasileiro não sabe o valor que a floresta e seus povos têm”.

Vandria Borari

Vândria Borari acabou de chegar de um intercâmbio na Europa que conseguiu pela Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA). Na Alemanha, na Holanda e na Suécia, ela deu palestras em renomadas universidades e falou sobre o criminoso avanço do agronegócio nos territórios indígenas do planalto santareno. Sua fala em defesa do povo Munduruku saiu em diversos jornais, o que ela logo compartilhou com os amigos nas redes sociais. Mas quem é Vândria Borari? Qual a ligação dela com a história dos Munduruku? Por que ela quer proteção de Santarém, da natureza e dos povos nativos? O caminho que vem sendo percorrido por essa indígena de 37 anos, nascida em Alter do Chão, coloca-nos em contato com o contexto de muitos jovens e adultos do Baixo Tapajós.

Filha da lendária dona Ramira (1945-2002) com seu Maçanga (1939-1993), o atacante oficial do Santo Antônio Futebol Clube conhecido como Garrincha de Alter do Chão nos anos 1970 e 1980, Vândria é a penúltima filha mais nova dos quatorze filhos nascidos e onze vivos do casal. Os oito primeiros vieram com alegria registrada no nome: Risonete, Risonelma, Risonalva, Risoneila, Risonei, Risoneudo, Risonelson, Risonilva. A partir da nona filha, dona Ramira já buscava valentia no registro e vieram Valdilene, Vândria e o caçula Davi. Todos feitos, criados e crescidos em Alter do Chão.

Alter do Chão poucos anos antes de Vândria nascer. Foto tirada da rua Lauro Sodré antes de chegar na praça da igreja Nossa Senhora da Saúde, que tem sede na vila desde as missões dos jesuítas no Tapajós. – acervo Sid Canto

Alter do Chão poucos anos antes de Vândria nascer. Foto tirada da rua Lauro Sodré antes de chegar na praça da igreja Nossa Senhora da Saúde, que tem sede na vila desde as missões dos jesuítas no Tapajós. – acervo Sid Canto

Quarenta anos atrás, a maioria das casas do pequeno vilarejo amazônico eram feitas de pau a pique, cobertas por palha e tinham o chão de barro batido. Até hoje, o saber-fazer dos povos tradicionais é o brilho de cada vila da floresta. São centenas de comunidades únicas da região do Baixo Tapajós, da Flona Tapajós e da Reserva Extrativista Tapajós-Arapiuns. Bonito assim, canta também até hoje a mãe-da-lua e outros bichos que só vivem na Amazônia.

Foto tirada da rua Lago Verde, ao fundo, em forma de pirâmide, a Serra da Piraoca – acervo Sid Canto

Foto tirada da rua Lago Verde, ao fundo, em forma de pirâmide, a Serra da Piraoca – acervo Sid Canto

A casa de dona Ramira ficava no coração antigo da vila de Alter do Chão, na rua Lago Verde, na frente do Rio Tapajós com vista para a famosa Serra da Piraoca e para a Ilha do Amor. Atualmente, lá fica a agência de viagem ligada à cultura nativa, a Areia Branca Ecotour, comandada por Neila, irmã mais velha de Vândria.

Vandria brincando no cajueiro

Vandria brincando no cajueiro

A casa antiga da família era pequena. Tinha uma ampla cozinha e dois quartos: um cômodo cheio de ganchos para redes das onze crianças e o outro para dona Ramira e seu Maçanga. O banheiro era externo. Também tinha um forno de barro e casa de farinha do lado de fora. “Acontecia um encontro de farinha lá em casa”, conta Nalva. O resto do terreno era um quintal com plantas medicinais como crajiru, mucuracaá e cidreira, árvores frutíferas como cupuaçu, pitomba, limão e acerola. O antigo pé deaçaí plantado por dona Ramira já está tão alto que é lá onde acontece a competição da subida ao açaizeiro durante os jogos indígenas.

Esse conhecimento de saber preparar a terra, conhecer a lua para plantar, a melhor hora para podar, saber cuidar do roçado, extrair o tucupi, a goma de tapioca, torrar a farinha, tudo isso a gente viveu com eles.

Vandria Borari

Para plantar, dona Ramira e seu Maçanga levavam os filhos para a roça da família do outro lado da Floresta Encantada, na região da Areia Branca, lá para os lados da Capadócia.

Vândria no colo da irmã enquanto lavam roupa no Tapajós

Vândria no colo da irmã enquanto lavam roupa no Tapajós

No início dos anos 80, ainda não tinha um sistema de abastecimento com água encanada na comunidade. Poucas casas tinham poço artesiano. “A gente lavava roupa no rio, buscava água para cozinhar, para lavar a louça e limpar a casa. Todo dia tinha que pegar água”, lembra Vândria das vantagens de ser a menina caçula. Nete e Nelma, as irmãs mais velhas, normalmente ficavam com essa tarefa diária.

Quando era água para beber e colocar no pote, a gente ía pegar de canoa lá no meio do rio porque a gente achava que era mais limpa.

Neila Borari

Quando faltava energia na vila, os vizinhos se reuniam na rua de trás, a Lauro Sodré, para contar histórias de visagem. Vândria morria de medo. Durante muitos anos de sua infância, havia uma porca cega assombrando a vila. Alguns adultos foram testemunhas oculares. Com os rumores, as histórias se multiplicavam. As crianças ficavam ainda mais atentas sobre os perigos noturnos da floresta.

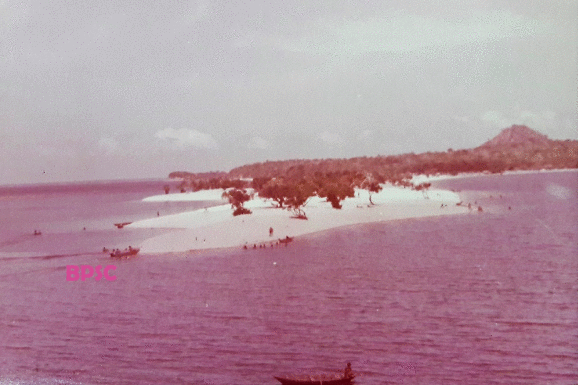

Registro da década de 1980 da Ilha do Amor com Serra da Piraoca ao fundo. Ele lembra que naqueles anos era muito difícil chegar na vila, sendo mais fácil por barco que ousar “uma grande aventura à parte, para quem ia pela estrada de chão” – acervo Sid Canto

Registro da década de 1980 da Ilha do Amor com Serra da Piraoca ao fundo. Ele lembra que naqueles anos era muito difícil chegar na vila, sendo mais fácil por barco que ousar “uma grande aventura à parte, para quem ia pela estrada de chão” – acervo Sid Canto

Durante a luz do dia, Dona Ramira só proibia os filhos de tomarem banho no Tapajós na hora do almoço. Dizia ela que aquela era a hora sagrada, de grande respeito pelo rio e seus encantados. Longe do meio-dia, que exigia profunda obediência aos espíritos das águas, o rio era o parque de diversão da garotada. “No inverno, quando o Tapajós estava cheio, a gente pulava direto da orla naquela água transparente. No verão, quando a água baixava, a gente brincava de pira (peixe em Nheengatu, parecido com o pega-pega) até ficar chato”.

- Vândria construía, sem esforço, o aprendizado de como era a vida e as relações comunitárias na pequena vila amazônica, aprendia sobre o mundo encantado, sobre as águas, sobre as plantas e sobre os bichos.

A vida com alegria na Amazônia

No fim dos anos 1980, de maneira improvisada, dona Ramira e suas amigas Marilda, Luzia e Dulce montaram banquinhas embaixo das árvores na Ilha do Amor. Elas levavam quase tudo pronto, o peixe em rodelas já preparado para assar e um fogareiro. Ficavam conversando embaixo da sombra das rameiras de pirangas e tucumãs, aguardando os pedidos.

A praia era muito diferente. Só duas ou três catraias faziam a travessia. Tinha muito tucumã. A gente ficava andando para escolher o melhor ponto. Tinha também um lago…

Nalva Borari

Os turistas pediam peixe e compravam também bebidas para relaxar na praia. No mais, a beleza da paisagem e a água fresca do lago já serviam contentamento, sem moderação.

Alter do Chão, 1984 – Visita oficial do governador (acervo Sid Canto). Depois que a rodovia Everaldo Martins/ PA-457 foi aberta, a vida em Alter começa a ficar mais agitada. Pouco a pouco, a antiga comunidade de pescadores tornava-se uma vila balneária.

Alter do Chão, 1984 – Visita oficial do governador (acervo Sid Canto). Depois que a rodovia Everaldo Martins/ PA-457 foi aberta, a vida em Alter começa a ficar mais agitada. Pouco a pouco, a antiga comunidade de pescadores tornava-se uma vila balneária.

O número de visitantes aumentou com a melhoria da estrada no começo dos anos 1990. Para facilitar o trabalhoso processo de montar-e-desmontar as banquinhas embaixo das rameiras, Dona Ramira, dona Marilda e dona Luzia organizaram puxiruns para erguer três barracas de madeira cobertas por palha. Nascia assim o Ramira’s Bar, um dos primeiros negócios da Ilha do Amor e até hoje lá. Na sequência, dona Dulce (mãe do Edilberto, do Boto Tucuxi) fez também sua barraca. Que as estruturas mergulhassem no inverno e voltassem a aparecer no verão! Aos poucos, esse grupo de mulheres criou a associação que existe até hoje das Barraqueiras de Alter do Chão.

Dona Ramira, no centro, sempre asseada, com avental limpo. Em sua barraca, todos usavam uniformes.

Dona Ramira, no centro, sempre asseada, com avental limpo. Em sua barraca, todos usavam uniformes.

A mamãe é quem mandava. Ela decidia quem ía pra roça, quem precisava fazer outra coisa, decidia tudo. A gente só obedecia. Ai se desobedecesse…

Neila Borari

Para contribuir para a perfeição daquilo que é passageiro na vida, para que o tempo de descanso dos visitantes fosse realmente sem grandes preocupações, Dona Ramira e as outras mulheres barraqueiras distribuíam funções para cada membro da família. Seu Maçanga saia para pescar dois ou três dias antes, muitas vezes com seu amigo Prepuí. Partia ao anoitecer com sua grande canoa, a Arkona. Quando o rio estava bom pra peixe, era garantido pescar por perto, ali pela ponta do Cururu mesmo. Quando seu Maçanga estava em uma fase de panemice inexplicável, ele achava por bem se esforçar mais. Sem motor, ia até o canal do Jari sempre cheio de peixes, cruzando o rio Tapajós a vela. Perto ou longe, não falhava. Chegava com jaraquis, tucunarés, tambaquis e surubins, a depender da estação. Maçanga também se encarregava de “tratar” os peixes, ou seja, limpá-los, tirar a barrigada e entregá-los prontos para a chefe.

Vândria de boné azul lava os copos.

Vândria de boné azul lava os copos.

Dona Ramira assumia a responsabilidade de deixar o peixe suculento na brasa ou sequinho quando frito no óleo quente. Enquanto isso, Nelma fazia farofa, Nalva fazia o arroz, Neila fazia o molho vinagrete, Nilva montava os pratos e a pequena Vândria lavava os copos com a irmã Valdilene numa bacia no fundo da barraca. Nei atendia no bar e Neudo ficava à disposição para buscar as coisas que podiam faltar, de canoa, no mercadinho do seu Mingote. O caçula Davi ficava onde bem quisesse, brincando na vila com as crianças vizinhas, acompanhando Neudo nos calculados pedidos inesperados ou na barraca da praia perto dos irmãos.

Nesse período, o pai de Vândria começou a beber demais. O que antes era apenas um copo com os amigos se desenvolveu em uma grave dependência. Vício estabelecido e sem socorro, o alcoolismo naquele tempo era simplesmente ignorado. Os constrangimentos passaram a ser constantes. As brigas em casa avançam na mesma frequência. Mesmo assim, a família seguiu unida. Dona Ramira cuidava e trabalhava cada vez mais.

A maioria das mulheres está na linha de frente, criando e recriando possibilidades para cuidar de todos. Penso que além da força ancestral e liderança da mulher indígena, há também essa generosidade feminina e a necessidade real de cuidar. Hoje, a gente observa a questão do álcool quando anda pelas comunidades ribeirinhas. A nossa história se repete, a mulher segura o barco. Essa não foi uma dificuldade exclusivamente nossa.

diálogo entre Vandria e Neila

Durante a semana quando a barraca da praia estava fechada, dona Ramira juntava-se a outras mulheres da vila para produzir artesanatos. No grupo de artesãs estavam também dona Glória, dona Ivete, dona Luzia, dona Flor, dona Dinair, dona Rosilda e dona Maria Olívia. Quando as crianças podiam ajudar, elas participavam dos puxiruns para pegar paus na praia, descascá-los, colocá-los de molho e lixá-los. A produção das artesãs era vendida em uma lojinha comunitária no centro da vila, conquista da também criada associação das artesãs. Além da loja, Dona Ramira e os filhos vendiam artesanato diretamente nos transatlânticos internacionais.

One dollar! One dollar!

Amazon Explorer da HollandAmerica

“Era um transatlântico atrás do outro, navio alemão, inglês, americano… Além dos santarenos, poucos brasileiros vinham conhecer Alter nos anos 90. Naquele tempo, vinha mais turista estrangeiro. Eu lembro que uma vez um turista foi falar com a mamãe que gostaria de me levar. Chorei, chorei, chorei e corri para ela não deixar. Claro, a mamãe falou não!

Vandria Borari

Dona Ramira

Dona Ramira

Vândria estudou todo ensino fundamental em Alter, assim como a maioria das crianças da vila. No começo, frequentou a pequena escola Dom Macedo na rua que segue da igreja e nos últimos anos, estudou na escola indígena Borari. Mesmo com a evidente vocação turística da vila, o ensino de inglês era (e ainda é) muito fraco.

A gente se comunicava como dava para vender os artesanatos e trazer o dinheiro para casa. Lembro de falar: one dollar! one dollar! A gente vendia e trazia o dinheiro para mamãe. Ela cuidava de tudo, das contas, das compras, dos gastos. Só sobrava para dar presente para os onze filhos no final do ano. Em dezembro, todo mundo ganhava roupa nova para ir no Círio.

Vandria Borari

Além da escola, nesse período, as crianças também participavam do extinto projeto “Estrela do Tapajós”, criado pela bióloga Paula Bonatto. O projeto ficava em um terreno entre a casa de dona Ramira e a casa de dona Juci, o ponto perfeito já cercado de crianças. Só nas duas casas da vizinhança, do lado direito e esquerdo, Paula já tinha 16 crianças: os onze filhos de Ramira e as cinco da família de dona Juci e seu Laudeco: Keissi, Welton, Willames, Leilane e Larissa.

♩Estrela do Tapajós

♩Somos todos nós

♩Somos todos nósKeissi Maduro

O espaço tinha uma biblioteca, oferecia aulas e oficinas dos mais diversos saberes, inclusive de educação ambiental. Vândria aprendeu ali que era também uma estrela do Tapajós. Ela junto com as outras crianças desenvolveram uma relação de responsabilidade e cuidado com Alter.

“O Estrela foi muito importante para todos nós! Tinha aula de inglês, de dança, de leitura, de primeiros socorros, de circo, de educação ambiental. Lá a gente tinha autonomia para escolher o que queria aprender e fazer.”

Keissi Maduro

Berlinda de Nossa Senhora da Conceição enquanto esperava a saída da procissão do Círio, no ano de 1982, na Praça de São Sebastião. Fotografia de Edenmar da Costa Machado. – Acervo Sid Canto

Berlinda de Nossa Senhora da Conceição enquanto esperava a saída da procissão do Círio, no ano de 1982, na Praça de São Sebastião. Fotografia de Edenmar da Costa Machado. – Acervo Sid Canto

Em 1993, seu Maçanga tem um infarto do miocárdio. A família se une e dona Ramira, já sem poder se iludir com os fatos, assume que está sozinha para cuidar dos onze filhos. Vândria tinha 10 anos.

- Vândria sempre esteve cercada por mulheres fortes. A luta da mulher na Amazônia não é uma questão identitária, é acima de tudo uma base estrutural. Oswald de Andrade fala no Manifesto Antropófago sobre essa essência: “A alegria é a prova dos nove (16). No matriarcado de Pindorama (17).

O Presente do Passado Mais que Perfeito

Os anos passam. Muitos adolescentes da vila preferem fazer, até hoje, o ensino médio em Santarém, a 37km de distância, onde a estrutura das escolas públicas é melhor. Vândria transferiu sua matrícula para a Escola Estadual Rodrigues dos Santos, no centro de Santarém, a Pérola do Tapajós, uma cidade construída em cima de sítios pré-coloniais e monumentos da rica história da humanidade. Apesar de nos livros didáticos do ensino médio brasileiro aprendermos que a História Antiga aconteceu em Atenas, Esparta e Pérsia, temos registros de civilizações bastante complexas, organizadas e prósperas aqui na Amazônia no mesmo período e até 20 mil anos atrás. O povo das águas e da maior selva tropical do planeta é mais antigo até mesmo que a história da antiguidade que aprendemos na escola.

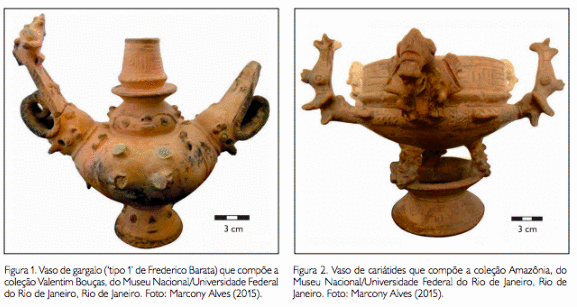

O vaso de gargalo é típico da cultura Tapajônica (1300 anos atrás). Ele possui representações em formato de animais e também em formato de seres humanos.

O vaso de gargalo é típico da cultura Tapajônica (1300 anos atrás). Ele possui representações em formato de animais e também em formato de seres humanos.

Um levantamento arqueológico realizado pela pesquisadora Denise Gomes na margem direita do rio Tapajós de Santarém até Belterra encontrou cerâmicas de 3 mil anos atrás. Quando falamos da região do lago do Maicá, que fica também dentro do município de Santarém, temos cerâmicas que datam mais de 8 mil anos. Se quem mora longe desses locais já fica maravilhado com essas histórias quando chega em Santarém, as crianças que crescem por aqui vivem verdadeiras aventuras de Tom Sawyer!

“A gente achava cachimbos no quintal de casa, com figuras de animais. Achava algumas peças inteiras, outras quebradas. Achava pedaços de cerâmica lisos e outros com desenhos, com grafismos. No canal na frente do Ilha do Amor, a gente mergulhava para encontrar ‘tesouros ancestrais’. A gente sempre achava! Todos nós já tínhamos uma ligação muito forte com a nossa ancestralidade por causa da cerâmica tapajônica”.

Vandria Borari

Vândria encontra dois pedaços de cerâmica em sítio arqueológico na Reserva Tapajós-Arapiuns, enquanto caminhava com suas amigas em julho 2019

Vândria encontra dois pedaços de cerâmica em sítio arqueológico na Reserva Tapajós-Arapiuns, enquanto caminhava com suas amigas em julho 2019

Muiraquitãs, urnas, pedaços de vasos e peças arqueológicas são até hoje encontradas na região e mostram evidências palpáveis da presença de diferentes povos e civilizações no passado. Moradores da floresta de chuva que estavam aqui muito antes da chegada de europeus. Além dos achados do povo Tapajó, Tupaiu, Pocó, arqueólogos já catalogaram por aqui muitas peças típicas de outras regiões amazônicas. Comércio? Troca? Presentes? Os rios eram meio de vida para os povos antigos, mas também meio de explorações, de viagens e de migrações. O livro “Uma Santarém mais antiga sob o olhar da Arqueologia“, coordenado pela pesquisadora Anne Rapp Py-Daniel e publicado em 2017 pelo Museu Emílio Goeldi, traz um pouco dessa história.

Presente do passado perfeito. O interesse sobre a cultura antiga amazônica era mais que vontade de contar curiosidades para turistas. Para a família de dona Ramira, a cultura antiga amazônica guarda a história da própria família, dos antepassados. E assim ela estimulava as crianças. Vândria gostava de saber das cerâmicas. Neila, sua irmã, queria saber das histórias, das pinturas e das músicas.

Eu comecei a perguntar pra mamãe: o que é Borari?E ela dizia: são os primeiros que moraram aqui, nossos antepassados, nossos bisavós, nossos tataravós. Nós somos Borari.

Neila Borari

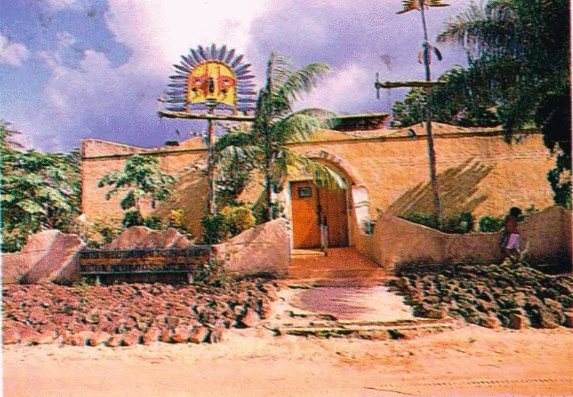

Antigo Museu do Índio, que hoje deu espaço ao hotel Borari – O museu foi fundado em 1991 e foi visitado por mais de 10 mil turistas estrangeiros, antes de fechar nos anos 2000.

Antigo Museu do Índio, que hoje deu espaço ao hotel Borari – O museu foi fundado em 1991 e foi visitado por mais de 10 mil turistas estrangeiros, antes de fechar nos anos 2000.

Dona Ramira era habitué do antigo Museu do Índio de Alter do Chão. Por interesse pessoal e, também, para satisfazer a curiosidade das crianças, dona Ramira revirava a coleção de peças únicas do passado indígena amazônico. Os donos do acervo, o casal Maria Antônia Caxinauá e seu marido americano David Richardson, colecionavam mais de 1600 peças.

Logo, dona Ramira virou amiga de seu Glauber, o antropólogo que cuidava do acervo, e da esposa dele. Com o tempo, convidou o casal e seus dois filhos para morarem na casa antiga, feita de barro, no quintal. Que oportunidade! Conversar sobre História dentro de casa, sem formato de aula. Enquanto Vandria perguntava sobre tesouros indígenas e cerâmicas, Neila perguntava das pinturas corporais e Dona Ramira, artesã, queria mesmo é aprender sobre os adornos, o artesanato, os símbolos…

Sairé e a inculturação do ritual indígena pelos jesuítas

A secular festa do Sairé tem, na sua origem, uma celebração indígena. Os jesuítas, como forma de catequizar os nativos da Amazônia, apropriaram-se do ritual tupinambá e inseriram novos símbolos do cristianismo, assim como cantos e orações. Inculturação da fé, isto é, um método para harmonizar a cultura nativa e o cristianismo. O professor Jackson Fernando Rego Matos (UFOPA), que estuda e acompanha o evento há mais de uma década em Alter do Chão, lembra sobre os relatos do padre João Daniel em 1762 nos quais ele fala sobre a festa e o símbolo do Sairé:

“ao seu modo dançaram muito honestamente, tendo cinco em fileira um semi-círculo ou meio arco de pau; em que pegavam todas sustentando-o na base que do círculo inteiro seria o diâmetro, governando uma índia a dança, e sustentando com um listão preso ao mesmo arco, alargando-o ou recolhendo quando retrocediam ou quando ganhavam mais terreiro avançando com o dito arco , a que chamam sayré”.

Relato da visita do Bispo Dom Frei João de São José, em 1762, na região

Este semicírculo de cipó torcido simbolizaria a Lua, segundo estudos feitos por Jackson. Versões dos jesuítas, já com a leitura cristã, falam que o semicírculo simbolizaria a Arca de Noé (o que seria bastante estranho sem que os indígenas tivessem lido sobre o Dilúvio no Velho Testamento, não é mesmo?) De toda forma, aquele semicírculo mudou e ficou assim:

Desde 2015, com dona Dalva Vieira é saraipora (quem leva o símbolo do Sairé), sucessora da dona Maria Justa.

Desde 2015, com dona Dalva Vieira é saraipora (quem leva o símbolo do Sairé), sucessora da dona Maria Justa.

O Sairé é a festa mais antiga da Amazônia brasileira. Seja no tempo em que o símbolo carregava a Lua, ou Tupã (já que a festa é tupinambá), ou a Santíssima Trindade da igreja católica, o Sairé é a festa de deus na Terra. Ao passo que a parte indígena tem sido alterada, a estrutura religiosa tem resistido ao tempo nas ladainhas e nas rezas. Já a disputa dos Botos é muito recente, um caráter mais comercial (assim como aconteceu no carnaval).

Jackson Rego Matos

No livro “Sairé: uma manifestação cultural do povo Borari”, a historiadora Terezinha Amorim conta como a festa indígena passou a homenagear os símbolos cristãos a partir das missões.

“Eu conto um pouco da influência das missões na minha tese de graduação em Direito, também. Quando vieram as missões, vieram as regras: os nativos não podiam mais falar a língua, não podiam mais fazer seus rituais, as lideranças espirituais foram mortas. As práticas indígenas eram considerados práticas demoníacas”

Vandria Borari

A essência do Sairé: uma dança para reviver a origem da festa

Em meados dos anos 1990, as crianças da vila participavam dos ensaios das danças que fariam parte da festa do Sairé. Neila começou a perguntar para um e para outro como era o ritual indígena do passado. Sem surpresa, ninguém mais se lembrava: a transformação feita pelos jesuítas tinha apagado muitas partes da celebração original.

Eu queria entender como era o ritual indígena antes das missões e o que tinha sobrado dele. Eu analisava o mastro cheio de fruta, a procissão e a hora de compartilhar o tarubá, a bebida de mandioca fermentada que é utilizada em rituais indígenas. Esses são elementos da cultura ancestral daqui.

Neila Borari

Conversas para lá, conversas para cá, Dona Ramira convida várias crianças e jovens da vila para a recriação do ritual borari a ser feita durante o Sairé, no palco. A coreografia geral da Dança do Ritual Borari tinha a chegada dos jesuítas, o encontro com os índios Borari e o agradecimento à fartura com elementos como um peixe assado no centro, frutas, alimentos e panelões cheios de tarubá. A bebida para distribuir para todos os presentes.

Zé Nonato, filho da dona Carmen, carregando o símbolo do Çairé; Nalva, filha da dona Ramira, no centro carregando um cesto de frutas; Lucivan, filho da dona Domingas, carregando uma panela de barro com tarubá

Zé Nonato, filho da dona Carmen, carregando o símbolo do Çairé; Nalva, filha da dona Ramira, no centro carregando um cesto de frutas; Lucivan, filho da dona Domingas, carregando uma panela de barro com tarubá

Além dos onze filhos de Dona Ramira, participaram da dança Willames, Leilane e Larissa, filhos da dona Juci; Jecilane, Edilane e Jedeilson, filhos da dona Helena; Lucivan, filho da dona Domingas; Nelson e Renato, filhos da dona Santa; Deusinete e Maurício, filhos da dona Cacilda; Neida, Nelivane, Zé Nonato, filhos da dona Carmen; Dani, filha da dona Paulina; Helenilda, filha do seu Geraldo; Ceila, filha da dona Ermita; Hilton, filho da dona Darcy, Jean, filho da dona Flor.

Conhecida localmente como a dança da Dona Ramira, a apresentação fez tanto sucesso que passou a ser parte do Sairé. Todo ano, as crianças se preparavam para a nova apresentação. Foi assim por mais ou menos seis anos. Em 1997, quando a comemoração mudou da Praça 7 de setembro para a recém-construída Praça do Sairé, as coisas mudaram um pouco. Para começar, a apresentação de dança do ritual Borari foi deixada de lado.

Neila Borari, filha da dona Ramira, irmã de Vandria

Neila Borari, filha da dona Ramira, irmã de Vandria

Nas duas últimas décadas, ano a ano, o evento sai mais um pouco das mãos da comunidade e passa mais para as mãos da prefeitura e de empresários, que têm dado juntos um caráter mais comercial ao evento. A disputa dos botos, com a associação do boto Cor-de-rosa contra a associação do boto Tucuxi, virou um verdadeiro espetáculo carnavalesco amazônico. Enquanto na cidade amazonense de Parintins temos a festa popular folclórica do Boi Bumba, aqui em Alter temos a festa dos botos, mamífero das águas doces da floresta.

Seja como for, é essencial entender o impacto dessas transformações: primeiro o antigo ritual indígena passou por um processo de inculturação da fé e ganhou o caráter cristão tradicional com ladainhas e cantos. Agora, nos tempos atuais, até a parte religiosa da festa tem sofrido com menos espaço, consequência desse movimento moderno de aculturação promovido pela indústria da cultura de massa.

O grileiro Rui Nelson que queria ser dono de Alter, mas não conseguiu

A fama do vilarejo transformava a vila de pescadores no mais badalado balneário amazônico. Com isso veio a especulação imobiliária e enorme pressão na vida dos comunitários nativos. A grilagem de terras começou a crescer.

O próprio terreno da casa de dona Ramira já havia sido alvo de “invasão” tempos atrás. O ex-prefeito de Santarém, Ronaldo Campos, comprou o terreno ao lado da casa da família na rua Lago Verde e, na cara de pau mesmo, pegou mais de metade do terreno da antiga família. Na época, até por se tratar do prefeito, dona Ramira achou melhor deixar pra lá.

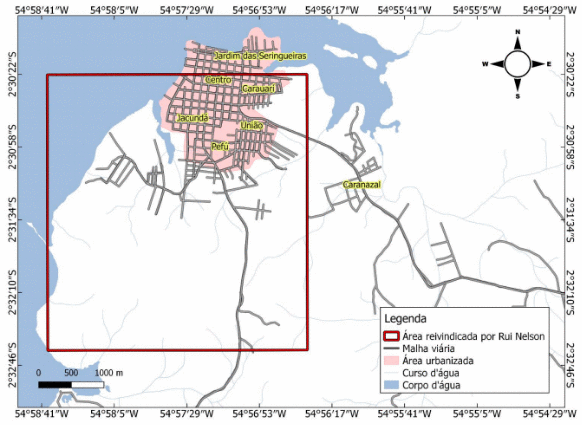

Mas acontece que as coisas só pioraram com a crescente fama da vila. Em 1997, o empresário manauara Rui Nelson foi convidado para trabalhar na Coordenadoria Municipal de Desenvolvimento Urbano – CDU de Santarém e, sem mais nem menos, se autointitulou como dono de muitas terras de Alter. “Era uma área do Jacundá até o centro, de 4000 metros de frente e 4000 metros de fundo”, lembra Vândria.

Fonte: Rossini Maduro, na Universidade Estadual do Amazonas, 2018

Fonte: Rossini Maduro, na Universidade Estadual do Amazonas, 2018

“Isso despertou na vila um processo de consciência coletiva e de afirmação Borari, que impulsionou a formação do movimento indígena da vila”.

Vandria Borari

O dossiê Jacundá traz muitos detalhes dessa história. Rui Nelson expulsou os moradores da área que resolveu chamar de sua, queimou casas e chegou a lotear parte do terreno. O povo Borari demandou à FUNAI e ao Ministério Público o reconhecimento oficial da Terra Indígena para coibir a grilagem na região. Cinco anos depois de muita luta, a comunidade conseguiu a reintegração da área e o movimento Borari ganhou alma.

Outras rupturas

Vista panorâmica da praia da Vera Paz no ano de 1980, quando ainda fazia parte dos costumeiros banhos e passeios de domingo do povo de Santarém. Foto do acervo ICBS/ Sid Canto.

Vista panorâmica da praia da Vera Paz no ano de 1980, quando ainda fazia parte dos costumeiros banhos e passeios de domingo do povo de Santarém. Foto do acervo ICBS/ Sid Canto.

Se os santarenos estavam começando a reconhecer sua história, com mais de 80 sítios arqueológicos identificados, registrados e protegidos pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), a nova pressão do agronegócio chegou sem muito interesse para a cultura local.

Dos povos sambaquieiros de 8 mil anos atrás, o sambaqui da Fazenda Taperinha ainda pode ser visitado, já o sambaqui da praia da Vera Paz, na orla turística de Santarém, não mais. O sítio arqueológico no centro histórico foi inteiramente apagado da história do planeta em 1999 pela multinacional Cargill. Vale lembrar, até 2002 a liberação do porto da Cargill ficou sub judice, exatamente por irregularidades no processo de licença. Por fim, passando por cima de tudo e de todos, com aval do governo e de uma justiça que tem favorecido quem tem mais poder econômico, a Cargill conseguiu instalar seu porto na única praia em frente à cidade em cima de um sítio arqueológico de 8 mil anos. Colocou-se onde bem quis, pisando em cima de patrimônios históricos da humanidade.

No meio desse período turbulento, em 2002, dona Ramira sofre um derrame e não resiste. De repente, os onze irmãos se viram órfãos de pai e mãe, com a vida e a vila em grande processo de ruptura. Vândria tinha 18 anos.

Alter Consciência

Em 2007, com o crescimento do turismo em Alter e tensão ambiental com a transformação de espaços e poluição de lagos e igarapés, os jovens da vila criaram o “Alter Consciência“. Queriam fazer algo e sabiam, desde o projeto Estrela do Tapajós, que podiam. Entre os participantes estavam Nilva, Keissi, Thiago, Leila, Larissa, Indios, Pan, Vândria e outros jovens moradores.

Apesar da falta de foco, são poucos os registros disponíveis! Eis a juventude vibrante de Alter do Chão: Leilane Borari, Vândria Borari, Keissi Maduro Borari, Neila e Nilva Borari, Pan e Indios Brasil, Larissa, Claudomira e Evandro.

Apesar da falta de foco, são poucos os registros disponíveis! Eis a juventude vibrante de Alter do Chão: Leilane Borari, Vândria Borari, Keissi Maduro Borari, Neila e Nilva Borari, Pan e Indios Brasil, Larissa, Claudomira e Evandro.

O foco do jovens era fazer campanhas de conscientização ambiental e, principalmente, lidar com o crescente volume de lixo nas praias e nas ruas da vila.

Várias pessoas participaram na construção desse grupo. Logo no começo, fizemos uma campanha de lixo coletando lixo nas praias, também um puxirum para plantar ipês. Depois, fizemos uma noite cultural que teve até presença de Nilson Chaves na praça. Foi lindo! A gente estava realmente preocupado com as mudanças acontecendo na vila, a transformação dos espaços, a poluição e construção perto do lago e de igarapés. Conseguimos até parceria com o Conselho Comunitário da época, também do projeto Vila Viva, todos em uma grande aliança pela proteção e pelo futuro.

Nilva Borari

A associação foi legalizada em 2010, mas, logo depois, alguns jovens entraram na faculdade, outros começaram a trabalhar… Sem a participação ativa de todos, o projeto deu uma pausa. De toda forma, tanto essa experiência associativa como os anos no Estrelas do Tapajós mostraram a esses jovens a força da participação social. Vândria lembra desses dois projetos como chaves em sua formação.

- Vândria aprende com a família e amigos sobre o ritual indígena do Sairé, sobre o povo do passado e os tesouros da cerâmica, vê a comunidade unida enfrentar o grileiro Rui Nelson e a cidade perder o sambaqui da Vera Paz para uma multinacional americana. Entende a importância de participar e cria com outros jovens um movimento para cuidar de Alter. Perde a mãe.

Agora é com a gente

Minha mãe dizia que a gente tinha que estudar pra ser alguém na vida. Ela só tinha feito o ensino fundamental e sempre quis que fossemos além. Aquilo sempre ficou na nossa cabeça.

Vandria Borari

Entre 2008 e 2012, o curso de graduação em Turismo oferecido pelo Instituto Esperança de Ensino Superior (IESPES) estava entre as alternativas concretas para Vândria seguir os estudos em área de seu interesse . Ela passou no vestibular e conseguiu uma bolsa, já que não tinha condições de pagar pelo curso.

Seus irmãos também se esforçaram para estudar. Neila e Nilva cursaram letras na Universidade Federal do Pará (UFPA) e Ney passou no vestibular para Matemática da Universidade Estadual Vale de Acaraú (UVA).

Aprender com quem sabia

Vândria admira tacho de barro feito em casa de farinha de família Tupinambá

Vândria admira tacho de barro feito em casa de farinha de família Tupinambá

Em 2013, depois de completar o curso de Turismo, Vandria resolveu aprender mais sobre cerâmica. O Sebrae abriu um curso em Santarém e tinha como objetivo justamente falar sobre a história antiga através das esculturas e da iconografia tapajônica.

O curso foi uma introdução que abriu as portas para que eu explorasse mais. Comecei a conversar com as mestras e antigos de Alter que tinham o conhecimento, mas não produziam. Eu perguntava sobre o que elas lembravam, de como seus avós preparavam a argila e sobre as plantas que usavam no processo.

Vandria Borari

Na vila, algumas pessoas guardam o conhecimento de trabalhar com barro, em especial dona Augustinha e dona Nega. As duas senhoras sabem até hoje como fazer o fogareiro, uma parede de casa de taipa e panelas. A partir daí, Vândria começou a mapear os pontos com boa argila e voltar para casa com o pé tuíra (pé todo sujo), fazer experiências com cauxi na massa para dar leveza, caripé e jutaícica, para impermeabilizar. Também testes para aprender a melhor forma de queimar a escultura.

Tenho um espírito ceramista dentro de mim, que acho que vem dos meus ancestrais. Além de me trazer uma boa energia e conexão, é gostoso estudar a força cultural e espiritual da cerâmica tapajônica, buscar os possíveis significados de cada uma dessas figuras que foram tão modeladas de mais de mil anos atrás. Gosto reproduzir as esculturas zoomorfas e também as antropomorfas. Se aqui o artista que trabalha com cerâmica é desvalorizado, na Europa é uma profissão!

Vandria Borari

UFOPA transforma Santarém e Vandria se torna a primeira indígena formada em Direito na cidade

A criação da Universidade Federal do Oeste do Pará em Santarém, em 2009, ampliou o leque de cursos da graduação pública. Ney fez o vestibular e passou em Engenharia Florestal, Nilva quis fazer uma segunda graduação, em Antropologia, Davi em Tecnologias da Água e Vandria, depois de terminar o curso de turismo, descobre sua verdadeira paixão e presta vestibular para o curso de Direito.

Eu resolvi fazer Direito, porque já tínhamos enfrentado muitas situações de conflito de terra em Alter do Chão. Hoje, quero atuar em defesa daqueles que precisam e têm seus direitos desrespeitados.

Vandria Borari

“No Brasil todo mundo é índio, exceto quem não é”

Nos anos 2000, muitos jovens da vila que participaram ativamente desse momento de valorização da cultura antiga e movimento comunitário para proteger Alter contra grileiros começaram a reconhecer suas raízes e cultura.

O morador da vila, brigadista e guia turístico Daniel Gutierrez, quando perguntado sobre indígenas antigos ou novos, costuma lembrar aos visitantes que ele nunca faria essa pergunta para um judeu nascido em São Paulo, Nova York ou Paris. Não importa o tempo ou local, ser judeu é carregar consigo sua memória e seus usos sociais. Ninguém é menos judeu por ter nascido nos dias de hoje, em qualquer país, fora de um kibutz. Na Amazônia, temos indígenas formados em Direito, indígenas com computadores e carros, indígenas que moram em aldeias, indígenas de todas as formas.

Antigamente, muitos coletivos indígenas sentiam vergonha de sê-lo, e o governo tinha todo interesse em aproveitar essa vergonha inculcada sistemicamente, tirando as conseqüências jurídico- políticas, digamos assim, do eclipsamento histórico da face indígena de várias comunidade “camponesas” do país. (…). A Constituição de 1988 interrompeu juridicamente (ideologicamente) um projeto secular de desindianização, ao reconhecer que ele não se tinha completado. (…) O caipira é um índio, o caiçara é um índio, o caboclo é um índio, o camponês do interior do Nordeste é um índio. Índio em que sentido? Ele é um índio genético, para começar, apesar de isso não ter a menor importância. (…) Não é possível fazer todos os brasileiros deixarem de ser índios completamente. Por mais bem sucedido que tenha sido ou esteja sendo o processo de desindianização levado a cabo pela catequização, pela missionarização, pela modernização, pela cidadanização, não dá para zerar a história e suprimir toda a memória, porque os coletivos humanos existem crucial e eminentemente no momento de sua reprodução, na passagem intergeracional daquele modo relacional que “é” o coletivo. (…) Em suma, o índio aldeado, o índio que foi “misturado”, que os missionários e bandeirantes desceram, não pode ser culpado de ter perdido suas referências territoriais originais.

EDUARDO VIVEIROS DE CASTRO, AQUI